はじめての会社設立。

「何から始めればいいの?」

「会社をつくりたいけど、何から手をつければいいのかわからない」

「自分にできるのか不安…」

そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

会社設立は、一見ハードルが高く感じられますが、正しい知識と流れを把握すれば、思っているよりもスムーズに進めることができます。

このページでは、会社設立の基本から手続きの流れ、注意点までを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説しています。

設立を検討している方はもちろん、まだ迷っている方も、ぜひ参考にしてみてください。

将来の安心のために、「知っておいてよかった」と思える内容をお届けします。

このページの目次

会社設立の基本知識

会社設立は、個人でのビジネスから一歩踏み出し、法人として本格的に活動を始める大切なステップです。

会社設立とは何か

会社設立とは、法人格を持つ「会社」という新たな組織をつくることを指します。個人事業主とは異なり、法人は会社法などの法律に基づいて設立され、社会的信用や事業の継続性など、多くのメリットがあります。

▼ 会社設立の目的を明確にする

まず大切なのは、「なぜ会社を設立するのか」を明確にすることです。将来的な事業の成長、資金調達、人材の採用、信用力の向上など、目的に応じて最適な会社形態や事務所の設置場所、業界との関係づくりなどを検討する必要があります。

▼ 設立に必要な基本的な手続きを理解する

会社設立には、以下のような基本的なステップが必要です。

- 会社の基本事項を決定(商号、目的、所在地など)

- 定款の作成と認証(株式会社の場合)

- 資本金の払込(個人口座)

- 登記申請(法務局)

- 税務署などへの届け出

このような流れを踏むことで、正式に法人として登記され、営業を開始できます。登記の中心となるのは「商業登記」であり、これは会社法に基づき義務づけられています。

▼ 設立後の運営に関する注意点を把握する

設立後は、税務・会計・労務などさまざまな義務が発生します。たとえば税務署への法人設立届出書の提出、社会保険や雇用保険の手続きなどがあります。また、社員を雇う場合は労働基準法や労災保険などの対応も必要です。

法令順守を徹底し、会社運営を安定させるためには、専門家(税理士や社労士など)の支援を受けることも検討しましょう。

法人の種類と特徴

会社設立を考える際には、どの「法人格」を選ぶかが重要なポイントになります。法人にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

▼ 主な法人の種類と概要

| 法人の種類 | 特長 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 株式会社 | 一般的な会社形態 | 社会的信用が高く、資金調達がしやすい | 設立コストや手続きがやや複雑 |

| 合同会社(LLC) | 比較的新しい会社形態 | 設立費用が安く、運営の自由度が高い | 知名度が低く、対外的信用が低め |

| 一般社団法人 | 営利を目的としない法人も設立可能 | 非営利活動や業界団体に向いている | 収益事業を行う場合の制限あり |

このように、それぞれの法人には異なる形態と目的があります。「株式会社=大企業」というイメージもありますが、現在では中小企業やスタートアップにも広く選ばれています。

▼ 法人を選ぶ際の基準を明確にする

自分のビジネスに合った法人格を選ぶには、以下のような視点が重要です。

- 資金調達の有無(出資者を募るなら株式会社)

- 設立コストや運営の手間(小規模で始めるなら合同会社)

- 社会的な信用力の重視度

- 将来の成長計画や支店展開の可能性

法人をどのように活用してビジネスを展開するかは、代表者のビジョン次第です。どの法人を選んでも、それぞれの特性を理解し、適切に活用することが成功への鍵となります。

株式会社と合同会社の違いはこちらをご確認下さい。

会社設立のメリット

個人事業主からステップアップして、法人として会社を設立するかどうか──多くの起業家が直面するこの選択には、大きな判断が伴います。しかし、会社設立には多くのメリットがあることをご存じでしょうか?

社会的信用の向上|法人格がもたらす信頼と実績

会社を設立して法人格を取得すると、社会的信用度が格段に高まります。これは、個人事業主と比較したときに最も実感しやすいポイントの一つです。

▼ 取引先からの評価がアップ

法人は、登記や決算報告など、法律に基づいた運営が求められるため、信頼性の高い組織として評価されます。新規取引を進める際も、法人格があるだけで契約がスムーズに進められるケースが多く、商談の場での信用にもつながります。

▼ 銀行融資にも有利

法人は事業の実績を客観的に証明しやすく、銀行や公的機関からの融資も受けやすくなります。特に、法人名義での決算書や登記事項証明書の提示が可能なため、資金調達の面で大きな利点があります。信用力が高まることで、経営リスクを抑えながら拡大戦略を進めることができるのです。

節税効果と資金調達について|会社化で実現する経済的メリット

会社を設立するもう一つの大きな理由が、「節税効果」と「資金調達のしやすさ」です。

▼ 法人税は個人より低い場合がある

個人の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。一方、法人税率は一定水準に抑えられており、所得が高くなるほど法人化による節税効果が期待できます。

たとえば、個人で年間1,000万円以上の所得がある場合、法人化することで税率を相対的に安く抑えることができます。さらに、役員報酬や経費の計上によって、実質的な税負担を軽減できるのも魅力です。

▼ 経費として計上できる範囲が広い

法人では、取締役の報酬や事業関連の支出を幅広く経費として処理できます。これにより、税引前利益を調整しながら節税がしやすくなります。

▼ 出資や融資で資金調達がスムーズに

法人格があると、投資家やベンチャーキャピタルからの出資を受けやすくなります。特に株式会社では株式を発行できるため、将来的な拡大を見据えた資金調達戦略が描きやすくなります。

また、出資金は資本金として計上され、信用評価にも影響するため、金融機関からの融資もスムーズです。運転資金や設備投資においても、法人であることは大きな効力を発揮します。

経営の自由度と決算月の選択|柔軟な経営を実現

法人化することで、経営方針の自由度が高まることも重要なメリットです。

▼ 経営の意思決定を自分で行える

設立時に自分が代表取締役や取締役として経営に携わることで、会社の方針や運営に関するすべての決定を主体的に行えます。個人事業主と比べて、会社という枠組みの中でより戦略的に運営を設計することが可能です。

また、報酬の決定や事業年度の変更など、経営上の多くの事項を任意に設計できるのも法人の魅力です。

▼ 決算月を自由に設定できる

会社設立時には、決算月を任意に決定できます。これは税金対策や資金繰りを考えるうえで非常に有利です。たとえば、繁忙期を外した時期に決算を設定することで、事務負担を抑えたり、利益が出やすい時期をコントロールしたりすることができます。

このように、法人化することで、事業戦略の柔軟性が格段に向上します。将来の組織拡大や規模の拡大を見据えた場合にも、法人は非常に適した形態です。

会社設立の流れ(チェックリスト有り)

会社設立には、法的な要件を満たすだけでなく、将来的な成長を見据えた準備が必要です。会社設立の成功は、最初の段階でどれだけ正確かつ丁寧に進めるかで決まると言っても過言ではありません。

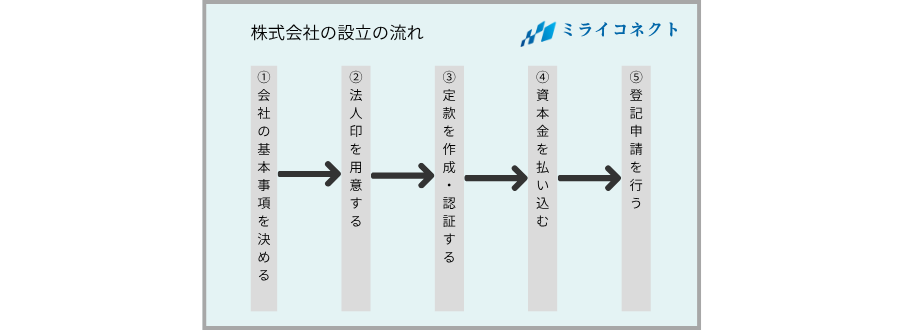

ここでは「株式会社を設立するケース」をもとに、基本的な流れをご紹介します。

ステップ①:会社の基本事項を決める

まず最初に決めるべきは、会社の「基本情報」です。以下の項目は、定款や登記書類に記載する重要な情報になります。

下記は株式会社を例に記載しております。チェックリストはこちらをご確認下さい。

- 商号(会社の名前)

- 本店所在地(会社の住所)

- 公告の方法

- 資本金の額

- 発行株式数、発行する株式の総数

- 事業目的(どんな事業を行うか)

- 発起人の氏名・出資割合

- 取締役や代表取締役の構成

会社名や事業目的は、将来のブランドや事業展開に関わるため、よく検討した上で決めましょう。

ステップ②:法人印を用意する

現在、商業登記の際の「押印義務」は廃止され、会社設立時の印鑑届出も任意となりました。

必ずしも法人印を登録しなくても設立は可能です。

ただし、取引先との契約や銀行口座の開設など、実務上で印鑑が必要となる場面は今も多く存在します。一般的には「代表印」「銀行印」「角印」の3本セットを用意し、偽造防止のためにチタンなど耐久性のある素材を選ぶと安心です。

信頼できる業者で作成しましょう。

ステップ③:定款を作成・認証する

会社の「ルールブック」となるのが定款(ていかん)です。定款には以下のような内容を記載します。

- 商号

- 本店所在地

- 目的(事業内容)

- 発行可能株式総数

- 設立時の役員構成など

続いて、定款認証に必要な書類です。

株式会社の場合は、この定款を公証役場で認証してもらう必要があります(合同会社は認証不要)。

発起人が個人の場合の例で取り上げます。

- 定款3通

- 発起人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

※原本は法務局でも使用するので返却してもらうようにしましょう! - 実質的支配者となるべき者の申告書

また、電子定款で作成すれば、印紙税4万円を節約できます。

※電子定款は専門家(行政書士や司法書士など)に依頼するのが一般的です。

ステップ④:資本金を払い込む

次に、資本金を発起人名義の銀行口座に払い込みます。

設立時には、まだ法人名義の口座は作れないため、発起人の個人口座を使います。

例えば、発起人が100万円を出資する場合、自分の別口座や現金を使って、その個人口座に100万円を振り込みます。

振込後は、通帳の「表紙」「表紙裏」と「入金明細ページ」のコピーを保管しておきます。

これが後で必要な「払込証明書」の根拠資料となります。

また、最近では通帳レスの口座も増えてきています。その場合は下記がわかる画面をプリントアウトすることで対応出来ます。

- 銀行名

- 支店名

- 口座番号

- 口座名義人

- 資本金を振り込んだ日付

- 振込金額

- 振込人の名前

ステップ⑤:登記申請を行う(ここが設立の本番!)

すべての準備が整ったら、いよいよ法務局に登記申請を行います。

登記申請日は、会社の設立日になります。

記念日などに合わせて申請する方も多いので、希望がある場合は逆算してスケジュールを立てましょう。

登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。

申請書類一式を窓口に持参するか、郵送で提出します。

会社設立に必要な書類(チェックリスト有り)

会社を登記する際には、多くの書類が必要になります。

ここでは、株式会社の設立時に必要な代表的な書類を紹介します。チェックリストはこちらをご確認下さい。

登記申請書

会社設立の意思を法務局に伝える「登記申請書」です。

- 設立年月日

- 商号

- 資本金の額

- 本店所在地

- 発起人と取締役の氏名

などを記載し、会社実印を押印して提出します。

定款(認証済)

まず必要なのが、認証を受けた「定款」です。公証役場で認証されたものを提出します。

紙の定款でも構いませんが、電子定款の方が印紙代がかからないため、最近では電子定款が主流です。

発起人・役員関連書類

- 発起人の決定書(取締役の選任など)

- 取締役・代表取締役の就任承諾書

- 発起人の印鑑証明書

- 取締役の印鑑証明書(役員全員分)

就任承諾書や印鑑証明書は、提出日前3か月以内のものが必要なので、早すぎる取得には注意しましょう。

資本金の払込証明書

個人の口座に資本金の払込みが完了していることを証明するための書類です。以下の2点を提出します。

- 払込証明書(書式あり)

- 銀行通帳のコピー(表紙+表紙裏+入金ページ)

先述しましたとおり、通帳レスの口座の場合は下記をプリントアウトして下さい。

- 銀行名

- 支店名

- 口座番号

- 口座名義人

- 資本金を振り込んだ日付

- 振込金額

- 振込人の名前

印鑑届出書

会社の実印(法人代表印)を法務局に登録するための書類です。

印鑑は事前に作成しておく必要があります。会社設立セット(実印・銀行印・角印)が便利です。

会社設立後の手続き

会社を無事に設立したからといって、すべてが完了したわけではありません。会社設立後には、税務署や社会保険、銀行などへの各種手続きが必要となります。

これらの手続きを怠ると、税務や人事管理に大きなトラブルが発生する可能性もあるため、しっかりと流れを把握しておくことが重要です。

税務署への届出|適切な申告と納税の第一歩

会社を設立すると、税務署への届出が必要になります。これは設立した法人が、適正に税金を納めていくための「スタートライン」に立つための重要な手続きです。

▼ 必要書類を整える

主な提出書類は以下の通りです。

- 法人設立届出書(設立から2カ月以内に提出)

- 青色申告の承認申請書(設立から3カ月以内または最初の決算期終了日のどちらか早い日まで)

- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員に給与を支払う場合)

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(少人数の会社で給与支払いがある場合)

これらの書類はすべて、税務署に郵送または持参で提出可能です。税理士に依頼することで、業務の効率化にもつながります。

▼ 提出期限を守る

各書類には明確な提出期限があります。特に青色申告の承認申請書を出し忘れると、翌年まで青色申告ができなくなり、税務上のメリット(赤字の繰越や特別控除など)が受けられません。

▼ 税務署の管轄を確認する

会社の本店所在地を管轄する税務署が提出先となります。会社設立時に発行される登記簿謄本や所在地情報に基づいて、正しい税務署に提出しましょう。税務署の所在地や管轄エリアは、国税庁のホームページで簡単に検索可能です。

詳しくは

社会保険・労働保険の手続き|従業員の安心を守る義務

従業員を1人でも雇用する場合、社会保険と労働保険の手続きは必須となります。これを怠ると、後々大きなトラブルや罰則につながるため、早めの対応が重要です。

▼ 加入義務の有無を確認する

社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則として法人である会社は従業員数に関係なく強制加入です。労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を1人でも雇った場合に加入義務が発生します。

▼ 必要書類の準備

提出書類は次の通りです。

- 新規適用届(健康保険・厚生年金保険)

- 被保険者資格取得届(従業員ごとに提出)

- 労働保険適用事業報告書

- 労働保険関係成立届

年金事務所と労働基準監督署、ハローワークの3カ所に提出先が分かれるため、提出先ごとに書類を分類・準備しましょう。

▼ 手続きの期限を守る

社会保険や労働保険の加入手続きは、従業員の採用日から5日〜10日以内に行う必要があります。会社設立と同時に採用がある場合、会社登記後すぐに準備に取りかかりましょう。

詳しくは

法人名義の銀行口座開設|資金管理の第一歩

最後に必要なのが、法人名義の銀行口座の開設です。これにより、事業の資金管理、取引先からの振込受付、税金・保険料の支払いなどが法人として可能になります。

▼ 必要書類を揃える

金融機関によって必要書類は異なりますが、一般的には以下のようなものが求められます。

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社実印の印鑑証明書

- 代表者の本人確認書類

- 会社の定款

- 事業内容や収支見込みのわかる書類(事業計画書など)

特に新設法人の場合は、実態確認のために面談や追加書類の提出が求められることもあります。

▼ 銀行の選定を行う

メガバンク、地方銀行、ネット銀行など、複数の銀行を比較検討することが大切です。法人口座の維持費や振込手数料、ネットバンキングの利便性などを考慮して選定しましょう。最近では、日本政策金融公庫との連携を視野に入れて銀行を選ぶ企業も増えています。

▼ 手順を確認してスムーズに

口座開設は、原則として代表取締役本人が窓口に出向く必要があります。予約制を導入している銀行もあるため、事前にホームページなどで確認し、来店時の流れや必要な書類を把握しておきましょう。

法人口座が開設出来れば、個人口座に振り込んだ資本金を移す事を忘れないようにしましょう!

会社設立についての注意点

会社設立の際に特に注意すべき3つのポイントについて説明致します。

登記完了までの期間に注意|時間的余裕を持って準備しよう

会社設立における最初の関門が「登記申請」です。しかし、ここで勘違いされやすいのが、登記申請をした日が「会社設立日」にはなるが、すぐに登記が完了するわけではないという点です。

▼ 登記完了までの目安は約1ヶ月

登記申請後、法務局での審査が完了し、登記簿に登録されるまでには平均で2週間〜1ヶ月程度かかります。特に繁忙期(年度末や年始など)には1ヶ月以上かかるケースもあるため、スケジュールには余裕を持ちましょう。

▼ 書類不備でさらに遅れることも

申請書類に記載漏れや誤字、添付書類の不足などがあると差し戻しとなり、さらに期間が延びてしまいます。たとえば、登記簿の内容や資本金の記載に不備があると修正対応が必要になり、想定よりも大幅に遅れることも。

▼ 事前の準備が成功のカギ

スムーズな登記完了には、事前に必要書類を一覧でチェックし、電子登記にするか紙で出すかといった提出形式まで明確にしておくことが重要です。可能であれば、登記業務に慣れている専門家(税理士・司法書士)に確認してもらうと安心です。

赤字でも発生する納税義務|法人特有の税金に要注意

会社を設立したばかりで、まだ利益が出ていないから税金は関係ない――そう思っていませんか?実は法人には、赤字でも必ず発生する納税義務があるのです。

▼ 利益ゼロでも法人住民税がかかる

法人には「法人税」だけでなく、「法人住民税」や「事業税」などが課されます。その中でも特に注意すべきなのが法人住民税の「均等割」です。これは、利益がなく赤字でも最低年額7万円前後(都道府県によって異なる)の納税義務があります。

▼ 消費税や事業税の対象になる場合も

設立1期目は原則として消費税の納税義務はありませんが、資本金が1,000万円以上で設立した場合などは、初年度から課税事業者になるケースもあります。また、地方税である「事業税」も、一定以上の所得が発生すれば納付義務が生じます。

▼ 税務署への申告は必須

たとえ赤字でも、確定申告を税務署に行うことは法律上の義務です。申告を怠ると、加算税や延滞税が発生するリスクもあるため、設立初年度から帳簿の記帳・管理を丁寧に行い、確定申告に備えましょう。

会社解散時の手続きと費用|スタートだけでなく「終わり」も考えておく

会社は設立するだけでなく、万が一、解散する場合にも法律上の手続きが必要になります。事業が軌道に乗る前に撤退するケースや、方向転換をするケースも考え、会社を解散する際の流れや費用も知っておくと安心です。

▼ 解散には複数の法的手続きが必要

会社を解散する際には、以下のようなステップを踏む必要があります。

- 株主総会での解散決議

- 解散登記の申請(法務局)

- 清算人の選任と、清算結了登記

- 税務署や都道府県税事務所への届出

特に登記関連は、会社設立時と同様に登録免許税や専門家報酬がかかる点にも注意が必要です。

▼ 解散費用は資産状況や手続き方法により異なる

登記手数料や解散公告の費用、専門家報酬などを含めると、数万円〜十数万円の費用がかかることがあります。さらに、会社に残っている資産が多い場合や契約の精算が複雑な場合には、清算処理に時間と手間がかかることも。

▼ 事前に相談しておくと安心

解散は多くの経理・法務業務を伴うため、早めに税理士や行政書士へ相談しておくとスムーズです。スタート時から「万一の撤退」までを見越して計画しておくことが、長期的には経営のリスク管理にもつながります。

会社設立をサポートするサービス(代行サービス)も

上記では会社設立の流れを解説してきましたが、初めて設立される方は時間も労力も使います。経験を積むうえでは良い事だと思いますが、前述でも記載しましたとおり、会社設立が終わりではありません。

経営が安定して続くように運営していくには設立よりも大変な労力が必要となっていますので、「ミライコネクト」では会社設立代行サービスをおこなっております。

ただ手続きを代行するだけではなく、倒産リスクを減らし、会社を成長させる設立代行サービスです。

会社設立代行サービスの活用|事業の“未来”を支援する設立サポート

私たちミライコネクトでは、会社設立に必要な一連の手続きをワンストップで代行しています。提携する司法書士と連携し、電子定款認証や登記書類の作成など、煩雑な工程をすべてプロが対応いたします。

▼ ただの手続き代行ではない「事業計画付き設立支援」

設立前に、必ず事業計画を一緒に作成します。これにより、資金繰りや採算性の確認を行い、将来的に赤字や資金ショートで倒産するリスクを事前に回避できるのです。

「どんな商品・サービスを」「誰に向けて」「いくらで販売し」「どれだけ利益を出せるのか」

この問いに向き合わずに設立だけしてしまうと、設立後すぐに資金繰りに困るというケースも珍しくありません。

私たちの支援は、以下のような悩みに応える内容です。

- 創業融資を受けたいけれど、計画書の書き方が分からない

- 副業から法人化を考えているけど、収支予測に不安がある

- 将来的な成長を見据えて、無理のない資本金額を決めたい

設立手続きだけでなく、経営の最初の一歩を支える“責任ある支援”をお約束します。

▼ 明朗な料金と手厚いサポート

- 設立手数料:0円(※公的費用のみ別途)

- 事業計画の作成支援:無料

- 電子定款で印紙代4万円をカット

- 設立後の顧問契約や融資相談にも対応可能

創業支援の実績も2,000社以上あり、業種・職種問わず安心してご利用いただけます。

専門家への相談のメリット|“相談できる税理士”が設立の不安を解消

会社設立時にこそ、相談できる専門家が近くにいるかどうかが、その後の経営を大きく左右します。私たちミライコネクトは、設立支援を「入口」ではなく「スタート地点」として捉えています。

▼ 経営者に寄り添う「実務目線」のアドバイス

設立時に相談を受ける内容の一例

- 株式会社と合同会社、どちらが自分に合っているのか?

- 副業でも法人化すべき?節税メリットはある?

- 事業が不安定なうちは資本金はいくらが最適?

- 社会保険に加入したくないが、どうすべきか?

税務・法務・資金調達に関するアドバイスはもちろん、“やってはいけない選択肢”を避ける助言こそが、専門家相談の価値です。

▼ 設立後も伴走する税理士だからこその安心感

設立後は、以下のようなサポートにも対応しています。

- 税務署・年金事務所への届け出代行

- クラウド会計ソフトの初期設定支援(マネーフォワードやfreeeなど)

- 融資・補助金の申請サポート

- DXサポート

- 経営状況に応じた節税対策のご提案

「開業したはいいけれど、経理がわからない」「税金や社会保険の申告が不安」といった悩みに、すぐに相談できる税理士がそばにいる安心感を提供いたします。

よくある質問

会社設立を検討していると、多くの方が同じような疑問を抱きます。

ここでは、ミライコネクトに実際に寄せられる「よくある質問」を3つピックアップし、わかりやすく解説します。設立前に不安を解消して、安心してスタートを切りましょう。

会社設立にかかる費用はどれくらいですか?

会社設立にかかる費用は、設立する会社の種類や、どこまで専門家に依頼するかによって異なりますが、一般的な株式会社(資本金100万円未満の場合)を例にご紹介します。

| ミライコネクト | 自分で設立 | 司法書士等 | システム会社 | |

|---|---|---|---|---|

| 定款作成手数料 | 0円 | 4万円 | 0円 | 0.5万円 |

| 定款認証 ※必ず発生する費用 | 1.7万円 | 1.7万円 | 1.7万円 | 1.7万円 |

| 登録免許税 ※必ず発生する費用 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |

| 設立手数料 | 0円 | 0円 | 80,000円 ※1 | 0円 |

| 合計 | 16.7万円 | 20.7円 | 24.7万円 | 17.2万円 |

自分で全て行えば約20.7万円となりますが、ミライコネクトに依頼すれば16.5万円と4.2万円もコストを下げるだけでなく、事業計画の作成や設立の時間削減にもつながり、会社の運営に集中することが出来ます。

設立後に必要な手続きは何ですか?

会社を設立したら終わりではなく、設立後にも必要な手続きが数多くあります。特に忘れやすいものを中心にご紹介します。

【主な設立後の手続き】

▼ 税務署への届出

税務署への届出は税理士業務にあたるため、弊社で手続き致します。

その際の費用は4.7万円ですが、会社設立という大きな挑戦を応援し、特別値引きで無料となっております。

- 法人設立届出書(設立から2か月以内)

- 青色申告承認申請書

- 給与支払事務所等の開設届出書 など

▼ 社会保険・労働保険への加入手続き

社会保険・労働保険の加入手続き説明致します。

別費用になりますが、提携先の社労事務所をご紹介することも可能です。

- 社会保険(健康保険・厚生年金)…原則すべての法人に加入義務あり

- 労働保険(労災・雇用保険)…従業員を雇った場合に必要

これらの手続きは、それぞれ提出期限が異なります。うっかり提出が遅れると、罰則や追加負担が発生する場合もあるため、早めの準備とスケジュール管理が重要です。

弊社では、こうした設立後の手続きも一括サポートしております。税務署対応・社会保険まで安心してお任せください。

個人事業主から法人化するメリットはありますか?

▼ 節税効果が得られる

法人の方が、税制上の優遇を受けられるケースが多くあります。

弊社では多数の節税対策をご用意しております。下記は一例です。

- 社長やスタッフに旅費日当を出す

- 役員報酬として支払うことで、所得分散が可能

- 経費として認められる範囲が広くなる(例:自宅家賃の一部、社用車など)

▼ 信用力が向上する

法人になると、名刺や請求書に「株式会社」や「合同会社」と記載でき、取引先からの信頼が高まる傾向にあります。さらに、法人名義で銀行口座を開設し、融資を受けやすくなることも大きな利点です。

▼ 事業継続性の向上

個人事業は事業主が亡くなったり病気になったりすると、事業が停止するリスクがあります。法人であれば、組織として事業を引き継ぐことが可能になり、「継続できる事業」としての安定感が増します。

最後に

ここまで、会社設立の基本から流れ、メリット、設立後の手続き、注意点、サポートサービス、よくある質問まで幅広くご紹介しました。情報が多く、何から始めたらいいか迷われたかもしれません。

でもご安心ください。

私たちミライコネクト(運営:PlusA税理士法人)では、「手続き代行+事業計画の作成支援」まで含めた、ワンストップの設立サポートを行っています。

会社は、設立がゴールではなくスタートです。だからこそ、「設立したけど資金繰りがうまくいかない」「税務の対応が遅れた」など、設立後の失敗を防ぐための事前準備(=事業計画)が最も重要です。

当サービスでは、倒産リスクを減らす“未来を見据えた設立支援”を重視しています。

もしあなたが「せっかく会社を作るなら、長く愛される会社にしたい」とお考えなら、ミライコネクトはきっとお役に立てます。

▼無料相談はこちら

👉 https://mirai-connect.biz/

「会社を作る」から「会社を育てる」まで。

ミライコネクトが、あなたの未来に寄り添います。